Comme vous, j’ai grandi dans un monde où les femmes musulmanes n’existaient pas en fiction. Les rares que j’ai croisées, au détour d’un film ou d’un roman, n’étaient que des prétextes narratifs. Tantôt victimes, tantôt bourreaux, elles servaient une idéologie sexiste et néocoloniale qui les réduisaient à des corps sans esprit, ou des esprit sans profondeur.

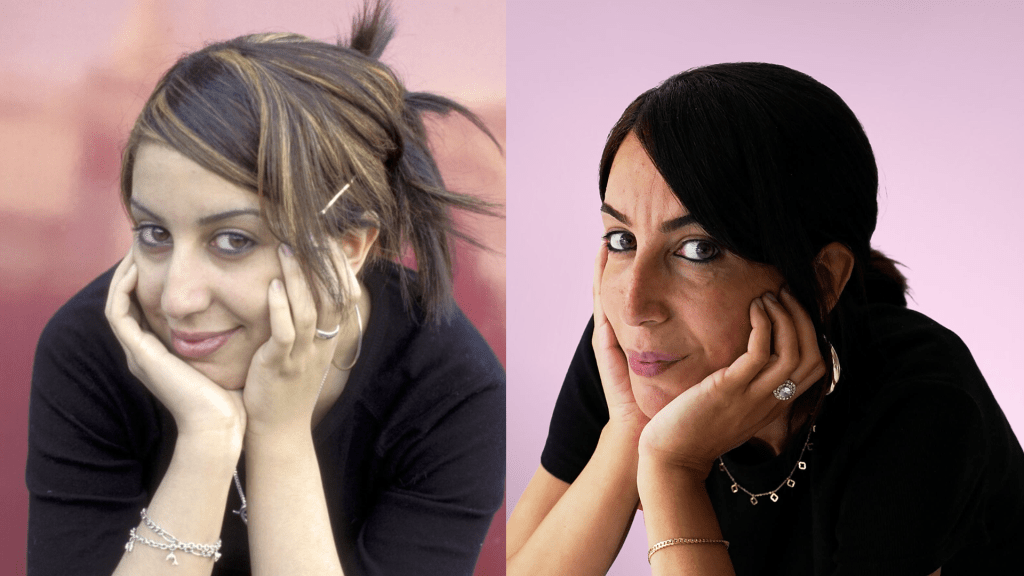

Cette profondeur, je l’ai (enfin) trouvée chez Faïza Guène. Dans son dernier roman « Kiffe Kiffe Hier ? » paru en août dernier, elle redonne la parole, 20 ans plus tard, au personnage de Doria : une jeune femme vivant en banlieue parisienne qui s’avère être musulmane… mais pas seulement !

Rencontre avec l’autrice qui écrit depuis et pour la marge.

Que penses-tu de la représentation des femmes musulmanes dans la littérature française contemporaine ?

Ce qui me frappe, c’est d’abord la rareté de la présence des femmes musulmanes, dans les espaces culturels : pas uniquement en littérature mais aussi au cinéma par exemple. On ne les voit pas, ou effectivement très peu, et quand on les voit, ce n’est souvent pas très glorieux. On a du mal à les incarner et je crois que même pour des musulman·e·s (ou les personnes de culture musulmane) qui sont dans la création, il y a une difficulté à visibiliser et à rendre ces personnages là incarnés et complexes, à l’écran ou dans dans les textes, parce qu’elles⸱eux-mêmes ont intériorisé une forme de caricature.

Moi je milite pour le droit à la complexité : même une femme voilée musulmane, si on ne la montre pas dans ses aspect les plus complexes – parce que c’est comme ça qu’on humanise les personnages – ça n’aidera pas.

Ce manque de représentation concerne également les femmes musulmanes qui ne portent pas forcément de foulards : Les musulman·es, et de façon générale l’Islam, ne sont pas représenté·e·s s’il n’y a pas de prétexte.

Je parle de celles qui couvrent leurs cheveux en particulier parce que je pense que ça convoque une fantasmagorie différente. Ma mère et ma grande sœur portent le hijab, et je vois à quel point c’est différent. Si moi je vais en terrasse ou dans un restaurant, même si je sens une forme d’hostilité, elle n‘est pas la même que quand je suis avec ma sœur où ma mère. Donc, moi aussi, je dois faire cette distinction dans mon propre regard. Parce qu’en plus de tout ce que moi je peux convoquer chez l’autre en termes de racisme et de sexisme, c’est encore un autre niveau. C’est vraiment très violent. Ça peut aller parfois jusqu’à la violence physique. Donc c’est bien de faire la distinction parce que même parmi nous, on tombe dans le piège de l’angélisation.

Ce qu’évoque Faïza Guène ici, c’est cette constante essentialisation des femmes musulmanes dites visibles. Non seulement dans les productions culturelles mais aussi dans tous les types de discours publics et médiatiques, elles n’ont droit qu’aux rôles de victimes d’un islam patriarcal dont il faudrait les libérer ou d’étandards d’un islam politique dont il faudrait se protéger. Faïza souligne aussi le fait qu’au sein même de leur communauté de foi, les femmes musulmanes arborant le hijab ont tendance à se voir essentialisées par des confrères ou consoeurs qui leur prêtent une forme de sainteté immaculée dont elles n’ont rien demandé. In fine, elles sont de toutes parts privées au mieux de nuances, au pire de personnalité.

Au-delà de de créer des personnages qui sont arabes, musulman·e·s, banlieusard·e·s… enfin qui viennent de la marge comme tu le dis, qu’est-ce que ça fait de d’occuper cette place en tant qu autrice, dans un paysage littéraire qui est, quand même en France, très blanc ?

Pendant très longtemps, j’ai été isolée en tant qu’autrice parce que j’ai été présentée de manière un peu brutale au monde littéraire. Lors de la parution de mon premier roman, je pense qu’il y a eu un gros malentendu parce que dans les 400 000 exemplaires que j’ai vendus, il y a beaucoup de gens qui m’ont lu pour les mauvaises raisons. Ils ont trouvé quelque chose qui n’était pas mon intention et tu vois, je me suis retrouvée à faire des dédicaces avec des gens qui me disaient « Oh ma belle fille est marocaine. Est-ce que vous pouvez me faire une dédicace en arabe ? » Ça m’est arrivé 1000 fois et c’est là que je me suis aperçu que je n’étais pas comprise.

Maintenant, j’assume vraiment ma place. Je porte l’image d’une forme d’authenticité parce qu’il n’y aura pas, chez moi, la volonté de chercher à plaire au regard blanc. Je pense à beaucoup d’auteur·ice·s racisés qui sont, je crois, en partie valorisé·e·s et mis·e·s en avant parce que leur posture entre parfaitement dans le récit national de vouloir, pour les femmes, être libérées et, pour les hommes, dénoncer l’obscurantisme islamiste. Et au milieu de tout ça, j’essaie d’exister. En tout cas, moi j’aime bien l’idée de me dire que je suis une autrice qui vient de la marge. Je me dis « mais en fait, al hamdoullah ! ». C’est trop bien de pouvoir avoir des les gens qui me lisent et qui ont trouvé en mes récits une forme d’identification, une façon d’être rassuré·e, d’être consolé·e à un endroit parce qu’ils et elles se disent, « on existe quelque part ». Je suis même heureuse d’une forme de familiarité que je peux créer entre mes textes et les lecteur⸱ice⸱s.

Aujourd’hui je peux voir que j’ai un public qui s’est réduit par rapport au premier roman, ce qui est normal. Mais j’ai un lectorat qui est fidèle, qui me suit et qui est un lectorat vraiment extraordinaire. Les gens me disent qu’ils comprennent ce que je leur dis, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Arabes. C’est des gens qui sont au bon endroit, je trouve, pour me lire donc ça me fait vraiment du bien.

Cette évolution dont tu parles, on la retrouve dans ton dernier roman. En 20 ans, la voix de Doria évolue et elle parle notamment beaucoup plus de sa religion, avec un certain sarcasme vis à vis de la place de l’islam dans la société : pourquoi ?

Comme pour d’autres questions qui se posent aujourd’hui dans le roman (la gentrification, le féminisme) : mon personnage n’échappe pas à l’évolution de la société, elle n’y est pas imperméable. Au-delà de la question de l’islam, elle parle de la manière dont la religion est perçue.

C’est toujours un peu la même chose : je vais le dire peut-être un peu brutalement, mais pour moi ils ne nous aiment pas. Voilà. Ils ne nous acceptent pas profondément et ça, depuis très longtemps. Au fur et à mesure du temps, il y a eu des périodes d’accalmie et le vocabulaire a changé. On disait la banlieue, on disait « les beurs », “les Noirs et les Arabes”. Après, on a commencé à dire les musulman·e·s. Et finalement ça, pour moi, dire « les musulman·e·s », c’est la manière de dire « les autres », « l’ennemi », « ceux et celles qui sont ciblé·e·s ». C’est une manière de faire des catégories : il y a des pires, des moins pires – et nous, on fait partie des pires. Mais pour moi c’est pas différent de ce qu’on connaissait avant : leur haine s’est simplement concentrée sur l’islam.

Et puis c’est aussi le fruit de l’époque qu’on a traversé ces 20 dernières années : les attentats, le terrorisme qui s’est importé en Europe, et cetera. Et c’est terrible parce que tu vois, moi, je suis d’origine algérienne. Et en Algérie, on a connu ce qu’on a appelé la décennie noire. On a connu une guerre civile, on a connu le terrorisme bien avant la France, qui nous a frappé sur le territoire national par des gens Algériens eux-mêmes. Donc l’ennemi de l’intérieur, on l’a connu de par notre histoire algérienne. Mais tu ne pourrais pas dire à un Français « on a la même expérience que vous en tant qu’Algérien·ne·s. On sait ce que c’est d’être frappé·e dans sa chair ». Parce que comme ils ne considèrent pas ces mecs qui ont commis ces attentats comme des Français qui sont nés, qui ont grandi et qui ont été façonnés par cette France post-coloniale, c’est impossible de l’entendre. Pour eux, c’est « les autres ».

Donc toutes ces raisons font que j’ai forcément abordé très naturellement cette question.

À travers le personnage de Doria, tu sembles explorer la complexité de l’identité d’une jeune femme musulmane, balieusarde et d’origine nord africaine en France. Comment écrit-on un personnage musulman et féminin en 2024 sans tomber dans les clichés ?

Je crois que la solution c’est de ne pas se poser la question tout simplement, de ne pas écrire ça en se disant : « je suis en train d’écrire un personnage arabe et musulman ». De la même manière qu’on ne se lève pas le matin en se regardant dans la glace en se disant : « je suis musulmane » ou « je suis arabe », eh bien, on fait la même chose en écrivant ; en tout cas moi, je fais la même chose quand j’écris. Et, comme je n’en fais pas un sujet, je peux avoir la liberté de déployer cette complexité-là dans le récit, et c’est vraiment aussi simple que ça. Je crois que l’erreur, toujours, c’est de penser que c’est un sujet. Tant que ce sera ainsi, même pour nous, si on se voit comme ça et qu’on s’écrit donc comme ça, on ne pourra pas normaliser ces personnages ni les incarner de la meilleure façon.

Dès la page 11, tu fais dire à Doria “Pas sûre qu’en 2024, en France, ce soit toujours admis de mentionner Allah sans autorisation préalable : à vérifier.” Cette réflexion revient à plusieurs reprises. Tu mentionnes même le fait que ce texte à vocation à être publié ce qui me pousse à me demander : dans ce roman où s’arrête la voix de Doria et où commence la tienne ?

C’est vraiment la voix de Doria, c’est sa façon à elle d’aborder ce sujet par une forme d’ironie. Mais le fait d’interpeller le lecteur, en quelque sorte, et de créer comme un autre pour moi-même, ça permettait quand même de créer un espace entre la fiction et le réel où le lecteur se demande : « Mais ça, c’est vrai ? ». C’est comme le choix délibéré de mettre un verset du Coran dans le livre, sans le traduire, sans l’expliquer : c’est un parti pris. Et, pour moi, c’est exactement la même chose, c’est un moyen de dire : la langue arabe un problème pour vous ? C’est un problème pour vous parce que c’est notre langue et qu’on la parle.

La question de la langue est une question qui me préoccupe beaucoup. C’est pour ça que ça intervient, même si c’est de manière ironique. C’est une manière de dire : Vous voyez tout ce qu’on efface de nous-mêmes pour ne pas vous inquiéter, pour ne pas vous déranger ? Parce qu’on est tellement soumis·es à cette forme d’hostilité en permanence sur le moindre aspect de nos identités que même nous, on se surveille. Et c’est pour ça que j’en rigole.

La dernière fois, je suis rentrée dans une pharmacie vide. C’était une sœur [ndlr : une femme musulmane] derrière le comptoir. Je rentre et tu sais, je regarde à droite, à gauche, parce que moi je me dis : « elle est au travail, j’ai peur de lui dire Salam Aleykoum. Je ne veux pas la mettre en difficulté ». Tu te rends compte qu’on a peur de dire « que la paix soit sur toi » ? C’est un truc de fou. Si on s’arrête une seconde, froidement, mais quelle tristesse d’en arriver là.

Dans le récit, j’avais vraiment envie de jouer avec toutes ces choses-là, parce que c’est aussi pour nous permettre, à nous, qui sommes de ce côté-là, une forme de récréation. Parce qu’en fait, c’est tellement brutal, c’est tellement hardcore qu’on n’en rigole jamais. même si, des fois, entre nous, on en rigole.

Je me dis : je vais faire une petite récréation collective et nous permettre de rire de leur absurdité, à eux, de nous mettre à cet endroit-là. C’était une manière aussi, pour une fois, de rire de ce sujet.

« Le rire permet de rendre audible des choses inaudibles. »

Justement, le rire est très présent dans ce roman. Est-ce que pour toi le rire était un moyen de dédramatiser ou de dénoncer ?

Les deux je pense. Parfois le rire permet de rendre audibles des choses inaudibles, d’enlever une forme de crispation qui nous empêche d’entendre, parfois, un discours ou une pensée.

Ce que je ressens parfois, c’est que c’est une forme de politesse d’en rire, parce que si je n’en riais pas, ma manière de vous le dire serait trop rude. Heureusement que je rigole, sinon je passerais mon temps à m’énerver. Donc je continue à rire de ces sujets-là, de nos oppressions. C’est vraiment notre élégance, au-delà même de la politesse : on est élégant·e·s d’accepter de rire de ça.

Ton roman aborde subtilement les discriminations systémiques (islamophobie, sexisme, racisme, violences policières). Pourquoi avoir fait le choix de la fiction ? Penses-tu qu’elle permet d’aborder ces questions de manière plus puissante et/ou plus accessible qu’un essai ?

Tout d’abord par goût de la fiction et parce que ça me permet d’aller dans des espaces d’intimité qui me paraissent impossibles si je choisis la forme de l’essai. Quand j’utilise la fiction, c’est, pour moi, se mettre à un endroit qui oblige à humaniser. J’ai une croyance profonde dans le fait qu’il y a des choses qu’on ne comprend pas de la même manière quand on les traite à travers la chair.

Quand j’ai écrit mon précédent roman, La Discrétion, je me rappelle avoir dit aux gens qu’il y a plusieurs manières de lire ce livre. Vu le sujet que je traite, il y a des gens qui vont le comprendre intellectuellement : c’est l’histoire de cette femme, qui est une mère et qui a vécu un exil. Il y a des gens qui vont le percevoir avec le cœur parce qu’ils vont être en empathie avec ce personnage. Et d’autres qui vont le ressentir dans le ventre, parce que c’est l’histoire de nos mères, de nos grands-mères. Il y a donc différents niveaux de compréhension. Et la fiction en littérature, pour moi, permet d’atteindre tous ces niveaux-là. Je trouve que c’est une manière complète d’écrire qui n’exclut pas, bien sûr, d’aborder des sujets politiques. Au contraire, je trouve que c’est les aborder autrement et les faire entendre différemment.

Pour faire exister les femmes musulmanes, et plus largement les personnes racisées en littérature, il faut non seulement des auteur·ices mais aussi des maisons d’éditions qui acceptent de publier nos récits. Quel est ton rapport au monde de l’édition en France ?

Parlons de ce fléau qu’est l’ultralibéralisme, l’ultra capitalisme, qui est le premier problème, parce que même pour des auteur·ice·s blanc·he·s qui ne sont pas du sérail et qui voudraient publier pour la première fois, c’est déjà un parcours du combattant. C’est un milieu extrêmement fermé et qui a des objectifs de rendement de plus en plus féroces. Alors, pour quelqu’un·e de racisé·e qui n’est pas du sérail, qui a un premier texte, qui n’a pas de réseau, au milieu de tout ça, c’est très très difficile. Et comme on a maintenant ces grands groupes qui ont avalé toutes les petites maisons d’édition, cette pression de rendement, cette pression du chiffre, est sur tout le monde. Donc même des petites maisons d’édition qui auraient pu être des sortes de refuges dans toute cette machine pour faire exister ces voix émergentes n’ont plus autant de marge de manœuvre.

De mon coté, grâce à mon nom, il y a effectivement une forme d’installation qui fait que je peux m’imposer, mais ce n’est pas encore ça. Je suis encore en train de faire de la pédagogie, ça me coûte énormément. Donc mon objectif, un jour, c’est vraiment de pouvoir publier dans des conditions où je n’ai pas besoin d’eux. Il faudrait qu’on puisse trouver le moyen de créer nos propres maisons d’édition, mais avec une force de frappe pour pouvoir distribuer. Parce que c’est bien gentil de créer nos structures, mais si on reste tout petit et que personne n’entend parler des livres qu’on sort, il n’y a pas d’impact, finalement. Donc la réflexion elle est vraiment à cet endroit.

Dans l’avant dernier chapitre de Kiffe Kiffe hier ?, Doria dit que son fils Adam, à l’avenir, n’aura pas besoin de « s’intégrer » mais de « s’adapter ». Doit-on y lire une note d’espoir ? En tant qu’autrice, et en tant que citoyenne, tu réussis à garder espoir face à la situation politique française ?

Alors très simplement, j’ai très peu d’espoir sur la situation politique française, mais j’ai un espoir immense dans nos capacités à résister. Je mets mon espoir dans notre capacité justement à nous adapter, dans notre capacité créative, dans la façon dont on se réinvente malgré tout ce qu’on se prend dans la tronche à chaque fois. Je le dis : on est miraculeux·ses de continuer à se battre, à avoir de la joie, à faire et à élever des enfants merveilleux·ses dans ce monde hyper sinistre et de continuer à avancer. Vraiment, quand je vois notre capacité créative et de résistance, c’est ça qui me donne de l’espoir. Quand je fais des rencontres publiques, par exemple, j’ai des échanges avec des gens tellement différents, dont beaucoup de femmes et d’hommes musulman·e·s, et quand je vois leur motivation, ça me rebooste. Je me dis « on est là ». Même si on est pas nombreux·ses, on est très fort·e·s : plus ils nous écrasent et plus on se renforce. C’est là que je trouve mon espoir.